こんにちは。MAスタッフみのりです。

今回は展示パネルのお話です。なぁんだ、ただのパネル?地味な話だなぁ。と思いますよね。しかし、そんな展示パネルを作るのにもひと手間ふた手間と、様々な工夫をしています。

読み手の年齢を考える

こういうパネル、とりあえず情報を書いて貼っつけて終わり!なんて思われがちですが、こう見えても考えることは多いです。

まずパネルの読み手がどういう人になるのかを考えます。前回の赤羽団地水族館も、今回行った神田の移動水族館も、基本的には親子向けの移動水族館になります。なるほど、じゃあ子供でも読めるやさしいパネルにすればいいんだ!……と簡単に思いがちですが、実際私はお子様向けのパネルはあまり作りません。

お子様の年齢にもよりますが、まだ幼稚園に通っている子やヨチヨチ歩きの子がパネルの文を読むとは私には思えません。パネルの読み手となる対象はまず大人と考えます。次いで、親のマネをして頑張って読もうとする小中学生です。この範囲の人々が読めるパネルであれば、あとは親御さんやお兄ちゃんお姉ちゃんがその内容を幼児に翻訳して教えてくれます。現に神田の移動水族館では、「ここの魚は東京湾の魚なんだって」「食卓の魚だって!いつも食べている魚はいるかな?」と親御さんがパネルの内容をお子様に教えながら水槽を見ていました。

つまり、親子向けイベントであっても、パネルを読む対象は小学生〜大人と考えて展示パネルは作っています(注:あくまで私がそうやっているだけです)。とはいえ、難しい専門用語だらけだと大人ですら読む気が失せるので、大人もひと目見て理解できるような短文と、視覚的なわかりやすさを心がけたパネルを作ります。

見出し文をひと工夫

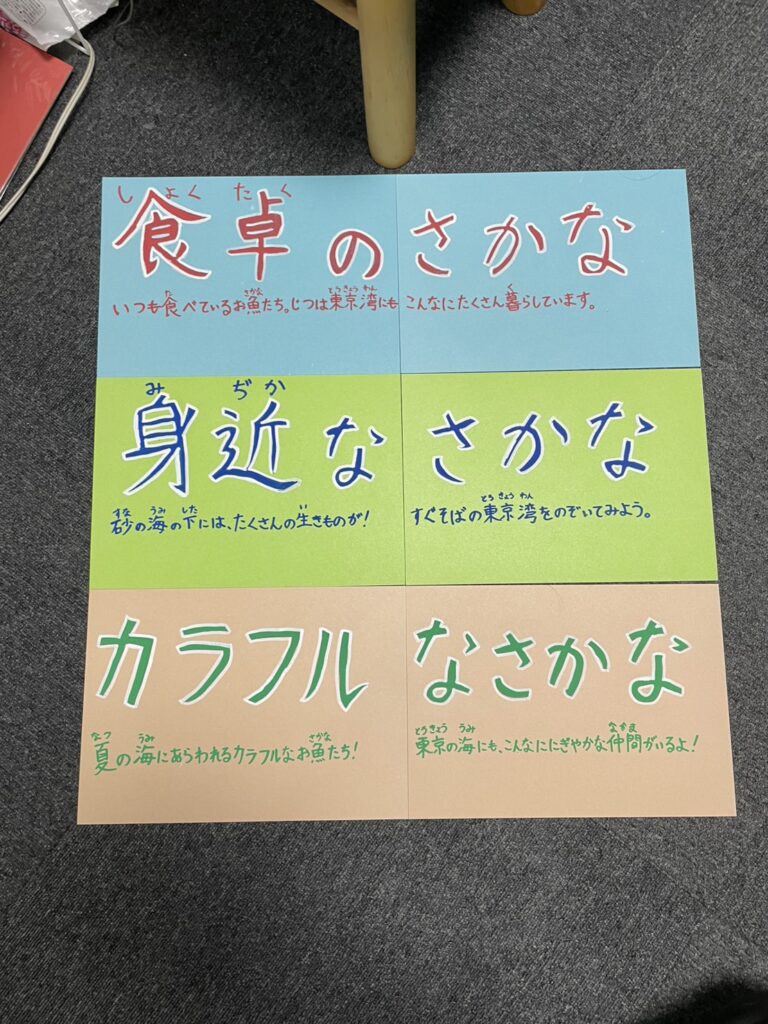

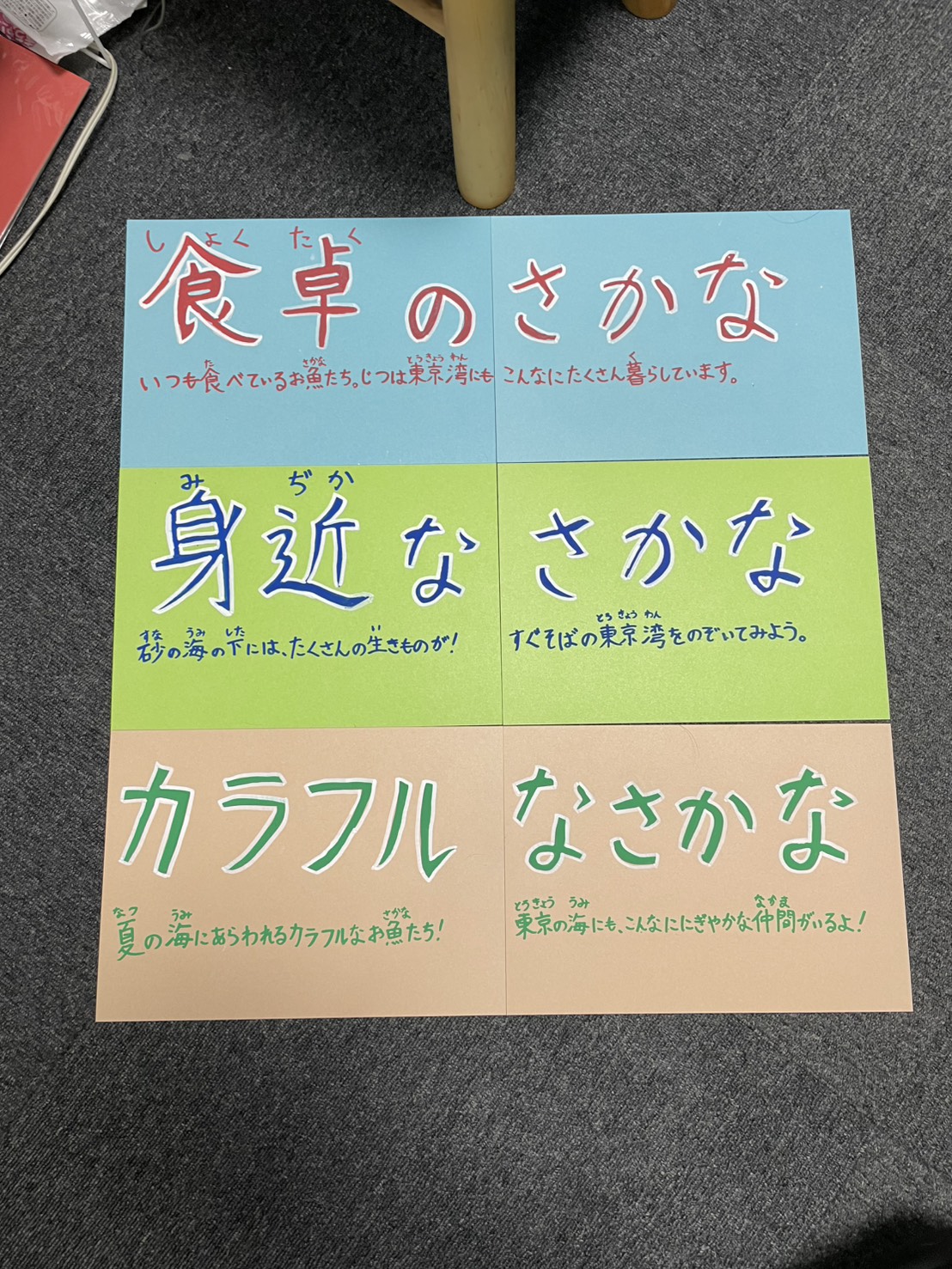

記載する見出し文も拘りポイントです。神田移動水族館のメインテーマは「東京湾」です。そしてその東京湾を「身近なさかな」「食卓のさかな」「カラフルなさかな」の3つの展示に分けます。

そこでこの写真のように、まず一番上にデカデカとメインテーマ「東京湾水槽」のパネルを作ります。これでひと目で「あ、東京湾の水槽なんだ」とわかります。メインテーマの次に大きなパネルが先程の3つの小テーマです。「メインテーマ」「小テーマ」の2つのテーマさえ見えてしまえば、「東京湾の食卓(身近・カラフル)のさかながテーマの水槽」まで伝わります。あとは展示を見ながら、都度魚名板や説明を読んで理解を深める、その内容をさらにお子様へ伝える…という誘導ができるのです。

そのやり方を否定している訳ではありませんが、パネルを作る際、真っ先に魚名を載せてしまうパネルは少々勿体ないなと感じます。水族館でお客様を観察していると、大抵魚名を知って満足し、その下にある説明文は読んでくれないのです。

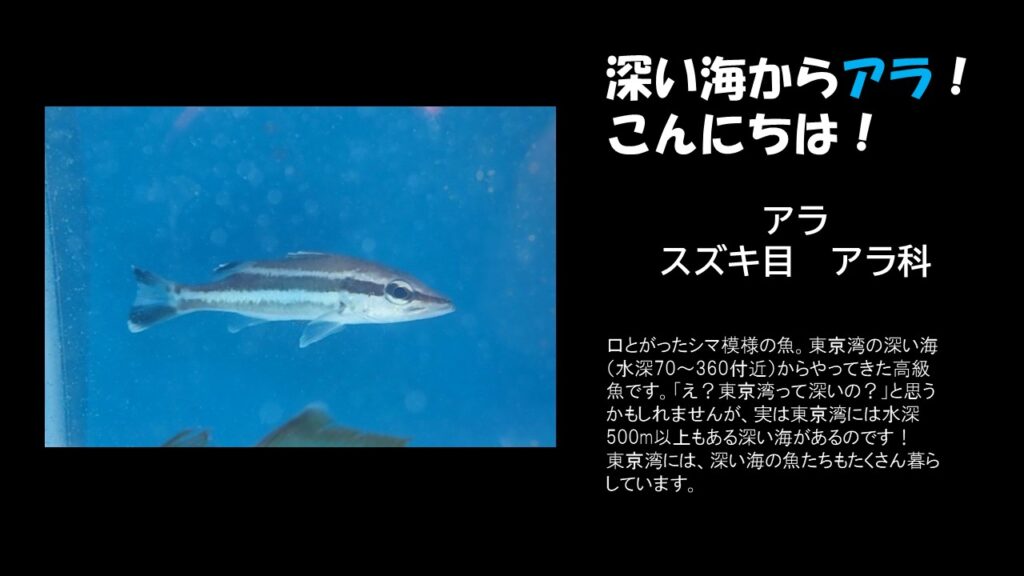

そこで大切になるのが、掴みとなる見出し文です。例えば「アラ」という魚を展示する時、次のようなパネルを作ったとします。水族館で展示を見ながら、名前の下の説明文も読むでしょうか?

混雑具合やその時の状況、気分次第では恐らく読まないのではないでしょうか。

次いで、以下のようなデカデカと載せた見出し文つきではどうでしょう。

まず真っ先に入ってくるのは「深い海から、あら!コンニチハ」です。このアラという魚が「深い海から来た」という情報が一発で分かります。そこでより深くアラを知りたくなれば、あとは説明文も読んでくれます。説明文も極力難しい説明を省いています。

このように、掴みとなる見出し文は非常に重要であると考えています。

敢えて手書きにする

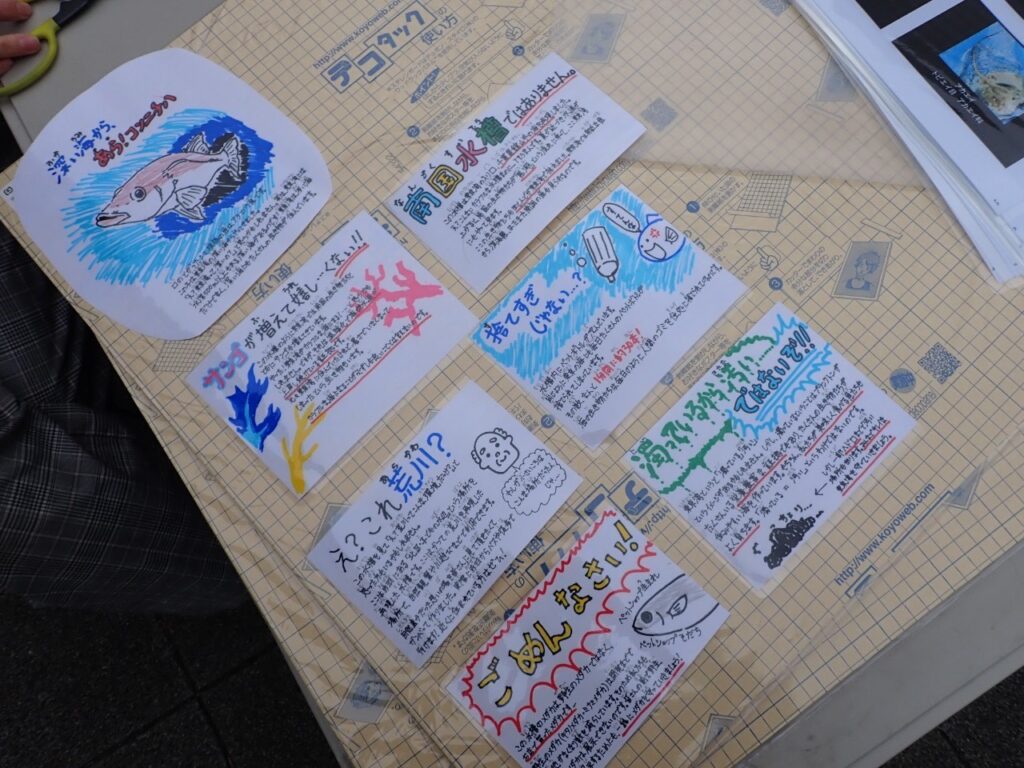

これはそのイベントの色や雰囲気によっても変えますが、アットホームな雰囲気のイベント、親子向けのイベントであれば、展示パネルは敢えて手書きにします。

スタッフ直々に文字を書いて作るパネルには温かみを感じられます(自分で作ってこんな事言うのはアレなんですけどね)。スタッフの顔が見えます。今回は主に親子向けのイベントということもあり、手書きパネルを作りました(印刷してパネルに貼るより安上がりになるというメリットもあります)。

シンプルだけど色々考えたパネル

そうして完成したパネルがこういったパネルたちです。

このように、パネルもただなんとなく書いてペッて貼って終わり!ではなく、かなり試行錯誤を重ねながら作り上げています。MAに限らず、他の水族館さんでもそういう目でパネルを見ると、飼育員さんたちの情熱が伝わってくると思います。

ぜひぜひ、水族館展示を見るときは、そういった面も頭の片隅に入れながら読んでみてください。きっと、これまでとは違った視点で水族館展示を楽しむことが出来るかもしれません。

それでは、また!

コメント