会いたくもないと思っていた

2025年10/18~21にかけて訪れた北海道(道東)遠征で、私は知床半島でエゾヒグマに出会いました(もちろん安全圏からの観察です)。

当初私はヒグマになど出会いたいとは思っていませんでした。今回の遠征は主にサケマス類を観察することが目的でした。そのため、ヒグマたちが生息する山奥へ入っていかなければなりません。ただでさえ2025年現在、クマに関するニュースや事件が後を経ちません。ただ食われて死ぬだけではなく、死後も「動物との距離間を間違えたバカ」という烙印を押されかねません。だから、ヒグマに襲われて死ぬのだけはごめんだ。会いたくもない。そう考えていました。

心変わり?

もちろん危険生物であるため、恐れることは大切です。必要以上に恐れるくらいが丁度いいんじゃないかと思っていました。しかし不思議なことに、エゾヒグマに出会ったことでその気持ちは薄らいでいきました。

念の為ですが、決してヒグマを安全な生物だと言っている訳ではありません。ナメているわけでもありません。間違いなく恐ろしい動物です。これははじめに強調しておきます。

たた………言葉で表しにくいのですが、私はヒグマを誤解していたのだなとも思いました。野蛮で獰猛で、人を見つけたら襲いかかって貪り食う。吉村昭著の「羆嵐」を読んでいたこともあり、「ヒグマ=猛獣」というイメージがあまりにも強かったのです。そんなイメージですから、ヒグマに会うなど正気の沙汰ではない。それくらいに思っていました。そして、それは誤解だったのだと、今では強く思います。

エゾヒグマについて

なぜそう思うようになったのか。キッカケは遠征中に「ヒグマの会」が出版している「ヒグマ・ノート」という本を読んだからです。事細かにヒグマの生態が記載されており、私のようなヒグマへの先入観マシマシの人には非常に興味深い内容でした(以下の内容はエゾヒグマの話です。ツキノワグマや他のクマの話ではありません)。

ヒグマ・ノートによると、ヒグマが年に起こす事故は年間平均1.3人であり、毎年多くの人が登山や山菜取りをしていることを考えると非常に少ないと言えます。また、ヒグマが街中に降りてきてしまう理由はいくつかあり、ひとつはオスを恐れて避けた親子が人里に近づいてしまうことがあります。森が減ったことで人里に降りてきてしまうという話もよく聞きますが、北海道では明治時代から1970年代まで続いた森林伐採はほぼ終わり、ここ50年で森林の面積はほとんど変わっていないそうです。道庁では長らくヒグマを害獣として徹底的に駆除する方針が続いていましたが、それも1990年に廃止され、それからヒグマの数は増え続けています。つまり、食べ物や住処がなくて仕方なく人里に来ているのではなく、「数が増えた」ことが人里近くまで分布を広げている理由の一つだと言えます。

もうひとつは、数が増えたことで、「人間のところでおいしいものが簡単に食べられる」と多くのヒグマが知ってしまったことです。上記のように人間側も銃を持つ人が減り、人間への警戒心が薄いヒグマが増えてしまったということです。

私は偏見で、ヒグマ事故はもっとたくさん起きており、また街中に降りてくる理由もよく聞く「山に食べ物がないから」だと思い込んでいました。エゾヒグマに関してはいえば、これは誤解だったと言っていいでしょう。

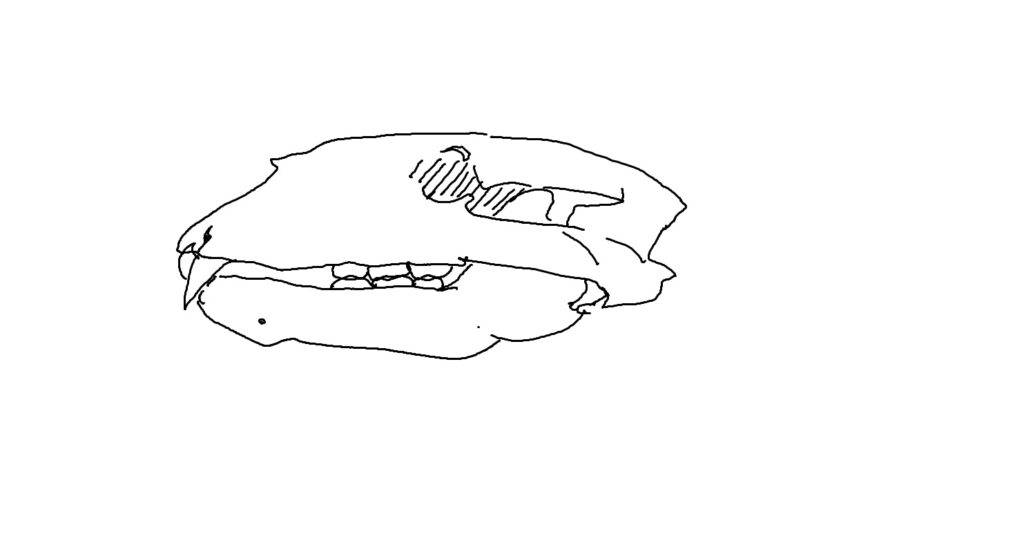

また、この画像のように、ヒグマは歯が人間のような臼状になっており、尖った牙で肉を引き裂くというよりは、ドングリや山菜を噛み砕いて食べているという方が近いかもしれません。この歯の形状から、人間と同じく雑食の動物ということがわかります。主にドングリやフキ、ウド、ヤマブドウなどの植物を食べ、肉はアリや死んだエゾシカなどを食べるそうです。人間を食おうとして襲ってくる熊は非常に稀と言っていいでしょう。

そしてヒグマは基本的に人を避けています。熊鈴や話し声など、人の出す音を聞きとったら殆どの場合は近寄ってきません。私もサケマス観察時は常に熊鈴を鳴らし、大声でファイターズの応援歌を熱唱していました。恐らく効果てきめんだったのではないでしょうか。

Youtubeにクマの目の前で熊鈴を鳴らして「効いてない!」などと恐怖を煽る動画がありましたが、そもそも熊鈴はクマに遠距離から人の存在を知らせるために鳴らしているものです。既にこちらに気づいているクマに鳴らしても意味がありません。

事件が起きてしまうのは大抵至近距離でバッタリ遭遇したときのみ。特に母熊が小熊を連れている場合は、小熊を守るために攻撃してきます。ヒグマが人を意図的に襲ってくることはほとんどありません。

このように、私が当初考えていたヒグマ像は完全に偏見だったことがわかります。

会いたくなっちゃった♡

ヒグマ・ノートを読み、急にヒグマに興味が湧いてきた私。でも、本を読んでも自分の目でヒグマを見てみないと想像がつかない。どんな動物なのか感じ取れない。今まで自分が誤解していた動物の本来の姿は、どんな姿なのか。車の中など安全圏からで構わないから、ヒグマを見てみたい。数日前まで考えもしなかった気持ちが湧いてきました。

つまり・・・会いたくなっちゃった♡

知床へ

そこで急遽、知床半島に向かいました。私は当初、知床半島に行くのを躊躇っていました。見たい動物もあまりおらず、また非常に遠いからです。しかし上記のような理由と、元々知床半島に行きたいと思っていた同行者の意見もあり、急遽知床半島を訪れることになりました(同行者さんたち、あんなに行きたくないとか言ってたのに手のひらクルクルで本当にすみませんでした)。

少し余談ですが、北海道を運転してみて、案外遠くまで行けるものだなと思いました。もっともっと長い時間がかかるものだと思っていました(当初知床を渋った理由もソレ)が、ほぼ道なりかつ道路が混むこともないため、移動する距離に比べて思ったより時間がかからないのです。あれよあれよという間に、知床に辿り着きました(ずっと二速に入れたまま100km以上運転してガソリン空にしたのはここだけの話です)(同行者さんたち本当にごめんなさい(2回目))。

安全圏から観察できる場所

同行者さんから、遡上するシロザケを狩るエゾヒグマを、橋の上から安全に観察できる場所があると教えてもらい、さっそくそこへ向かいます。そんな都合のいい場所が本当にあるのか?少し疑いながらその橋までやってきました。

噂のその橋は地上から10m以上は優に離れている鉄の橋でしたので、これならエゾヒグマが登ってくる心配はありません。安心して車を停車用の路肩に停め、橋の上へ向かいます。すると、橋に向かう途中、すれ違ったおじさんが突然僕にスマホの画面を見せてきます。なんですか?急に。そう思いながら、光る板に目をやると・・・

な、な、なんと、そこにはエゾヒグマがシロザケを捕まえた瞬間の写真が!「まだそこにいるよ」とおじさん。これは急がねば!おじさんにお礼を言い、無我夢中で橋の方へ走り出しました。

衝撃

もう、ここ最近で一番衝撃だったと言っても過言ではありません。丘の後ろからノソノソと、シロザケを咥えたソイツは現れました。

いた。本当にいた。もはやファンタジーなんじゃないかくらいに思っていたエゾヒグマが、目の前にいる。文字にしていくら書いても、この全身を雷に打たれたような衝撃は書き表せません。

ともかく、そこにエゾヒグマはいました。サケを咥えるその姿は、まさに木彫りの熊そのままです。僕が使うと陳腐な言葉に成り下がりますが、生命の荒々しさ、神秘さ、雄大さ……そういったものを感じずにはいられませんでした。目をまんまるに見開いて、じっとエゾヒグマを見つめました。

ちなみに、エゾヒグマがサケを食べる機会はあまり多くないそうです。内陸部ではそもそもサケがのぼって来ず、河口では人が獲ってしまうため、知床などの一部の地域でなければ、サケを捕食するエゾヒグマの姿を見ることは難しいようです。そういう意味でも運がよかったと言えます。

ヒトを明確に避ける

エゾヒグマも明らかにこちらに気づいており、僕らの顔を見るやいなや、嫌そ〜な顔で木陰に隠れ、僕らになるべく見えないように咥えたシロザケを貪りはじめました。ここでヒグマ・ノートに書いてあったことを思い出します。本当だ。遠くから明確にヒトがいると認識したら、襲ってくることはおろか、威嚇すらしてこないのか。

もちろん威嚇してきたり、襲ってくるエゾヒグマもいるでしょう。油断してはいけません。しかし、僕が当初思っていたようなエゾヒグマに対する過度な偏見は、この姿を見て完全に消し去りました。僕はエゾヒグマのことを何もわかっちゃいなかったんだな、と。

危険動物なのは間違いないですし、舐めてかかっていいわけでは決してありません。しかし、間違った認識で恐れることもダメなのだとこの時思いました。「正しく恐れること」が大切なのです。

視点が変わる

その後にクマに関するニュースなどを見ても、見方がまるっきり変わりました。ただ怖い、嫌だ、などと思っていた昔と比べ、より深く色々なことを考えられるようになりました。エゾヒグマに出会ったことによって、本州にいるツキノワグマのことも「正しく知って正しく恐れたい」という感情が芽生えてきました。

北海道遠征後、地元の図書館でクマ関連の書物を読み漁っています。ヒグマ・ノートで多少ヒグマのことを知ったとはいえ、知識はまだ不十分です。『人を襲うクマ/羽根田 治 著 山と渓谷社』なども読んでいましたが、あれはほぼツキノワグマの事例でしたし、もっとクマたちについて知らねばならないことは沢山あるはずです。

ヒグマを通じて感じたもう一つのこと

本記事は、自分の中での「ヒグマへの偏見が消えた」ということが主題の記事でしたが、もうひとつ私の考えを変えたとある出来事が起こりました。正確には、ヒグマ含め今回の遠征で出会った生き物全てを観察して感じたことです。しかし、既に記事がだいぶ長くなってしまったので、それはまたの機会に執筆します。

念のため再度注意書きですが、本記事の主題は「みのり個人がヒグマへの偏見が消えた」というだけであり、決して「ヒグマを恐れる必要はない」などと言っているわけではありません。むしろ「正しく恐れる必要はある」と書いています。どうか誤解なきよう、お願いいたします。

それでは、また!

コメント